清代民間有傳言「五爪為龍,四爪為蟒」的說法,因為他們認為龍代表的是最高統治者,而蟒則是要比他低一級的皇室成員或者朝廷官員。

確實在皇廷之中這些圖樣不可隨意混用錯用,無論是多用還是少用了這些圖樣,在統治者眼中他都將會被視為是一種有貳心不忠誠的象征。

因此這些服飾在當時的規矩禮儀之中也是異常的繁瑣。

其實除了爪數這種比較明眼可觀的區別以外,在清朝的皇室服飾圖樣之中,龍袍和蟒袍還有著非常多細節上面的區別。

蟒袍相比起龍袍在規格、圖樣、裝飾之中都有著非常多的限制和禁忌。

那清朝一開始的龍蟒袍是什麼樣子的呢?它們又是如何發展的呢?

很多人對清廷時期的龍袍有一個誤區,認為只有最高位的皇帝才可以去穿帶龍紋的衣服,其實事實并不然。

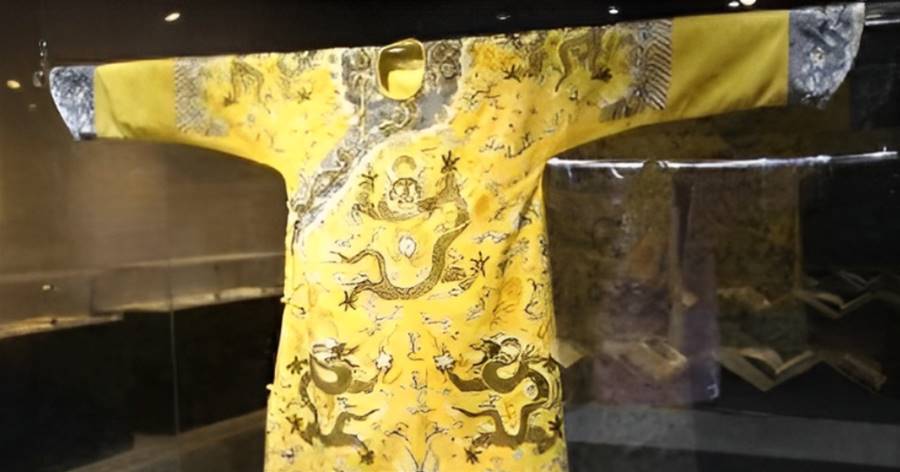

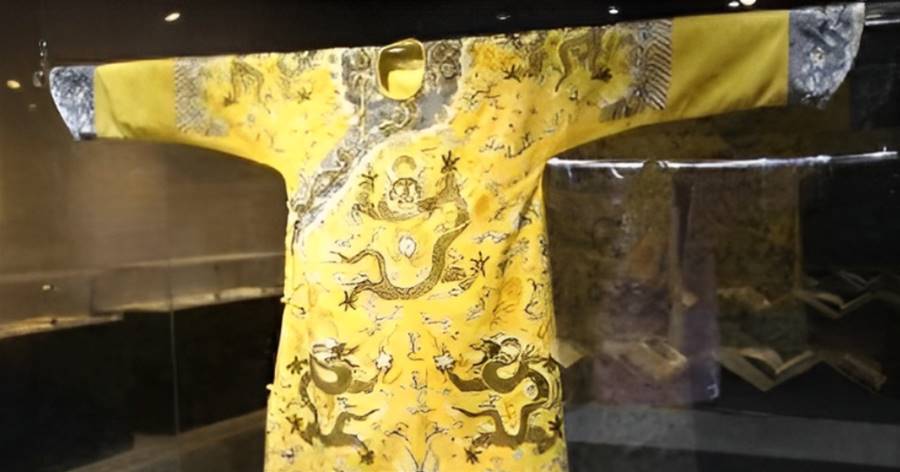

在清朝的一段時間之內包括皇太后、皇后乃至妃子、公主都是有機會可以穿龍袍的,像是內蒙古赤峰市榮憲公主墓中就出土過一件黃色緞地輯珠繡八團有水夾龍袍。

固倫榮憲公主是康熙的二女兒,所以可見在清廷前期龍袍的限制其實沒有這麼的明確。

在當時所謂的龍袍還沒有受到這麼大的重視,從努爾哈赤建立的后金一直到雍正時期龍袍都沒有一個固定的規格和制式。

那個時候的他們大多穿著滿族傳統服飾或者隨意地按照明制龍袍的形制修改制作,所以這期間的龍袍圖樣五花八門,顏色也是多種多樣。

像是上面說到的「女龍袍」就使用了明黃色,這種在一般人印象之中只能由皇帝穿著的顏色。

這一切混亂一直到了乾隆中期《大清會典》正式頒布才出現了改變。

其實在康熙29年的時候清廷就曾出版過第一版的《大清會典》,在乾隆中期出台的那一部會典已經是更新到第三版了。

但是因為前兩版之中都沒有明確的標注出來龍袍這一個禮儀產物的規制與形式,所以也可以側面證明清前期的統治者并沒有很重視這方面的規格。

尤其順治、康熙時期的龍袍前期融匯了很多滿族傳統服飾的制式和特色,所以也讓這個時段的龍袍花樣顯示出了更多別樣的特色。

而從乾隆中期開始龍袍的形制、色彩、圖樣和紋飾才有了一般意義上的確定,也就是這個時候還出現了龍袍最為顯著的一大制度——十二章。

所謂十二章簡單說就是十二種紋飾,其中包括日月、星辰、群山這些比較重點的意象圖樣。

這個制度其實古來有之,雖然各朝各代都不盡相同,但是它們的存在有一個非常明確的共性,就是為了區分等級。

早在舜帝時期就有了類似十二章紋的記載,并且被后世所沿用,秦始皇時期統一了皇帝的著裝為玄黑色,所以就廢除了十二章紋。不過相關的歷史被流傳了下來,在東漢時期就又重新被當權者使用了起來。

再後來以十二章為主要基調,各朝各代陸續發展出了九章、七章等等以此向下類推的品級紋飾制度,并且成為了朝堂之上官員的主要服飾紋樣制度,這也就是所謂蟒袍的由來。

明朝時期也沿用了這個制度,明史中有記載「天子十二章,皇太子、親王、世子俱九章。」

從這里開始,龍袍蟒袍的花樣就徹底代表了一個人品級與身份,成為了每個人緊盯著的一種禮儀制度了。

而清朝十二章制度延學明朝之規范,也形成了一套自己的制度。當然除了十二章以外,清朝的會典之中還明確要求了龍袍的穿著對象以及服飾細節。

像是康熙朝發生的「女龍袍」的事情在乾隆之后就基本杜絕了。不過那個時候身在紫禁城的皇后和皇太后也還是可以繼續穿著龍袍的。

在很多人的既定印象之中,清朝皇室女性的服飾應該被叫做「鳳袍」。

但是并不是說叫鳳袍所以上面就是鳳凰圖案。清朝皇后的朝服之中的標配就是團龍紋,這些團龍紋上面的龍爪和皇帝的一樣也是五爪。

所謂五爪龍只能由皇帝上身的說法其實是明朝時期傳出來的,因為朱元璋極度害怕外戚專權,所以自然也不會在龍袍這種象征權力的制度之中給女性掌權奪勢的符號或者是象征。

而到了清朝為了統一制式和品級要求,所以后宮的女性們的紋樣就和男性皇室成員們有了比較統一的規格。像是皇后、皇太后這些上位者就是五爪龍,而底下的那些妃妾就和每日要上朝的那些朝臣們一樣,身上都是蟒袍。

要講到龍袍的各個品級制度,就要先說明一點,皇室成員的衣服被統一稱為龍袍,但是并不是所有的皇室成員的每件服飾上都有龍紋。

像是皇帝的一部分常服,皇后、皇太后除了朝服之外的大部分服飾上面的圖案都有不帶龍紋的。

我們先說說廣義上的龍袍,也就會清朝皇帝和皇后等等上位者所穿戴的服飾,它主要有朝服、吉服、常服這三大種類,它們都可以被稱為龍袍。

而其中有龍紋最多的就是朝服了,朝服只單看名字會被理解為上朝需要穿的衣服,但是事實并非如此。

朝服的形制非常的麻煩累贅,它的穿著不僅需要戴朝冠、朝珠,配朝帶。

而且它上面的紋樣也都是最隆重、最正式的那一種,一般皇帝的朝服都是金黃色的,上面的圖樣也都是大金龍紋,并且一般都是8條或者9條龍盤桓在一起的紋樣。

這麼說不太能理解重視程度,類比一下朝服就相當于現代人參加宴會的燕尾服。細想一下,你會穿著燕尾服每天打卡上班嗎?

自然不會,所以朝服在它誕生出來的時候的作用,就是為了干大事而存在的。

像是皇帝需要參與重大典禮和重大祭祀的時候才需要穿著這件衣服。

后宮女性也是一樣,她們不會穿著朝服來去給皇后晨昏定省,這件衣服只有需要她們陪同皇帝參與大型事宜的時候才會上身。

而除了朝服之外比較重要的就是吉服,這是有大型節日需要出席的時候才會穿,吉服比朝服低一個重視等級,不過它也不是可以隨便穿上身的衣服。

因為這種衣服大部分也都是龍紋,像是乾隆時期的貴妃服飾「杏黃色緞綴繡八團云龍女夾龍袍」就是個五爪龍的吉服龍袍。

以上是正式場合的衣服,而皇室成員在紫禁城內穿的最多還是常服。

這種服飾的花紋樣式就多了,皇帝會有日月山水的圖案,皇后妃子什麼的也都會選比較時興的好看的紋樣,像是牡丹、胡蝶、孔雀等等都有類似的常服出土。

如今我們的講述清朝時期的影視劇之中,他們身穿的服飾就大多都是常服的樣子。當然除了這些之外,還有行服、便服、雨服、戎服等等各種種類,不過這些都因為沒有太重的政治傾向,所以它的形制花紋更多還是看穿戴者自己的喜好。

龍袍因為屬于是上位者的服飾,所以它的區分鮮明度還是不是那麼的明確,其中可能摻雜著統治者對身邊人的喜愛與尊重。

像是上面說到的那個貴妃服飾,這是康熙的妃子和妃的貴妃服制。乾隆朝她已經成為了貴太妃,所以可以享受杏黃色五爪龍的待遇。

然而除了這些上位者或者上位者的身邊人之外,其他下面的朝臣官宦的衣服,就鮮少有這樣逾矩的樣制出現了。

朝臣的蟒袍也是他們重大場合才會去穿的服飾,當然相比皇室成員來說,他們的衣服幾乎都要往下掉一個檔次。

首先在顏色上,他們不能像皇朝的妃妾們一樣做出自由選擇。除了皇室血親和太子之外其余人是不能穿金色或者杏黃色的,因為乾隆定下的規矩這種顏色就是皇室專屬的顏色。

除了皇親之外的下面的官員他們的服飾通常只能是石青色或者藍色這兩種顏色。而他們的福晉和夫人就只能選擇更下一等的香色,也就是茶褐色。

其次是他們的紋樣,這一點皇室血親和朝臣們一致,只能選擇蟒紋,也就是四爪像龍一樣的花紋。不過不同的是皇室成員可以是九蟒,其他人不行。

再者就是章紋樣飾的要求之中,皇親國戚可以使用十二章,除此之外的按照品級降等次,像是皇親之下的官員就不可以出現日月這樣的裝飾紋樣,這就是九章的其中一項規定。

這些東西死死的限制住了下面官員的地位品級,也因此越高等次的花紋越成為了文人士官趨之若鶩的東西。

烏紗頂戴、蟒袍加身,也是因為這樣的制度讓這些詞擁有了位極人臣的含義象征。

不過蟒袍不是隨便上身的衣服,除了重大事件時候要穿,朝臣們基本上只有萬壽節也就是皇帝生日的時候才固定要穿蟒袍。

而且蟒袍的制作非常的昂貴繁瑣,所以一般的清官也就只能有兩三件蟒袍可以換洗,所以他們會非常的愛惜。

而這個時候他們就會在蟒袍外面再穿上一件補褂。它就是現在清朝類型的影視劇中那些官員身體中間那個類似補丁一樣的東西。

這個東西區分官員區分的更加清晰明顯,清朝的補褂是用禽類動物作為圖樣來區分官員品級的。

像是一品官員是仙鶴補,二品官員就是錦雞補……以此類推一直到九品的藍雀補。

每一級的官員都會有統一的補服,就像是制服一樣,一般同一個等級的臣子上朝時也都會站在一個固定的位置,這樣就非常有利于皇帝尋找官員以及查看到崗情況。

當然和皇室成員一樣,只要統治者愿意,他可以越級賜給你想要的品級的圖紋樣式以作嘉獎。像是黃馬褂上面的花樣就是四團龍補,這就是莫大的榮耀了。

雍正朝的年羹堯、咸豐朝的僧格林沁都是這份獎賞的獲得者。

不過黃馬褂也是一樣不能隨便穿,這是皇帝對你的嘉獎,亂穿就是一種對皇帝的蔑視。年羹堯就在被罰看城門的時候穿著他招搖過市,最終惹來了家破人亡的凄慘結局。

清代的龍袍與蟒袍代表了清代皇家織造技藝和服飾文化的最佳水平,是我們了解那個時期那段歷史的最好媒介。

正是有了這些服飾紋樣,我們才能一點點窺探當時皇權的集權情況、當時的織造技術情況、妃妾官員的受寵程度以及朝臣的品級制度。它們是我們永遠的歷史文化瑰寶,也是我們不朽的歷史見證。

代表者: 土屋千冬

郵便番号:114-0001

住所:東京都北区東十条3丁目16番4号

資本金:2,000,000円

設立日:2023年03月07日